天井を見上げたら、シーリングライトの配線がむき出しになっていて「どうすればいいの?」と困っていませんか。

特に、古い住宅などで配線器具 ない状態に遭遇すると、古い照明器具交換を自分で安全に行えるのか不安になりますよね。

照明の直結をDIYで試みたいという方もいるかもしれませんが、照明の繋ぎ方、特に照明器具の白黒の配線を間違えると感電や火災などの重大な事故につながる危険が伴います。

この記事では、電源直結式照明器具にシーリングを取り付けたいと考えている方や、賃貸物件での照明交換で悩んでいる方に向けて、専門的な天井照明の配線工事の基本から、お部屋の雰囲気を一新できる配線ダクトの活用法まで分かりやすく解説していきます。

- むき出し配線の危険性と有資格者による工事の必要性

- 自分でできる照明交換とプロに依頼すべきケースの見分け方

- 正しい配線の繋ぎ方と基本的な注意点

- 賃貸物件における照明交換のルールと選択肢

シーリングライトの配線がむき出し!基本知識と注意点

天井に配線器具がない状態とは?

天井から配線だけがむき出しになっており、照明器具を取り付けるための受け口(ソケット)が見当たらない状態。これを「直付け(じかづけ)」と呼びます。

これは、天井から出ている電気配線を、照明器具に直接繋ぎこんで設置する方法です。照明器具と天井の間に隙間がなく、ピッタリと固定されているのが特徴といえるでしょう。一方で、最近の住宅で一般的なのは「引っ掛けシーリング」という方式です。

これは天井にコンセントのような役割を果たす「引っ掛けシーリングボディ」という配線器具が設置されており、照明器具のプラグをカチッと回すだけで誰でも簡単に取り付けができます。

見分け方は簡単!

今ついている照明器具のカバーを外してみてください。天井に四角や丸形のプラスチック製の器具が付いていれば「引っ掛けシーリング」です。もし、器具がなく、天井の穴から直接配線が出て照明本体に繋がっていれば、それは「直付け」です。

このように、天井に配線器具がない直付けの状態では、照明の交換は素人が簡単に行える作業ではありません。必ず専門的な知識と資格が必要になることを覚えておきましょう。

古い照明器具の交換、自分でできるケースと危険なケース

照明器具の交換を自分で行えるかどうかは、天井の配線状況によって決まります。まずはご自宅の天井をご確認ください。

ご自身で安全に交換できるのは、天井に「引っ掛けシーリング」という四角形や円形のソケットが設置されている場合です。これは照明器具用のコンセントのようなもので、対応する照明器具であれば、資格がない方でも工具を使わずに簡単に取り付け・取り外しができます。

一方、天井から配線が直接出ている「直付け(じかづけ)」というタイプの場合、ご自身での交換は法律で禁止されており、大変危険です。

【危険】直付け照明のDIYは絶対におやめください

配線を直接触る「直結」作業は、「電気工事士法」により国家資格を持つプロしか行えません。無資格での作業は法律違反になるだけでなく、以下のような重大な事故につながる恐れがあります。

- 感電:配線を誤って触り、感電する危険があります。

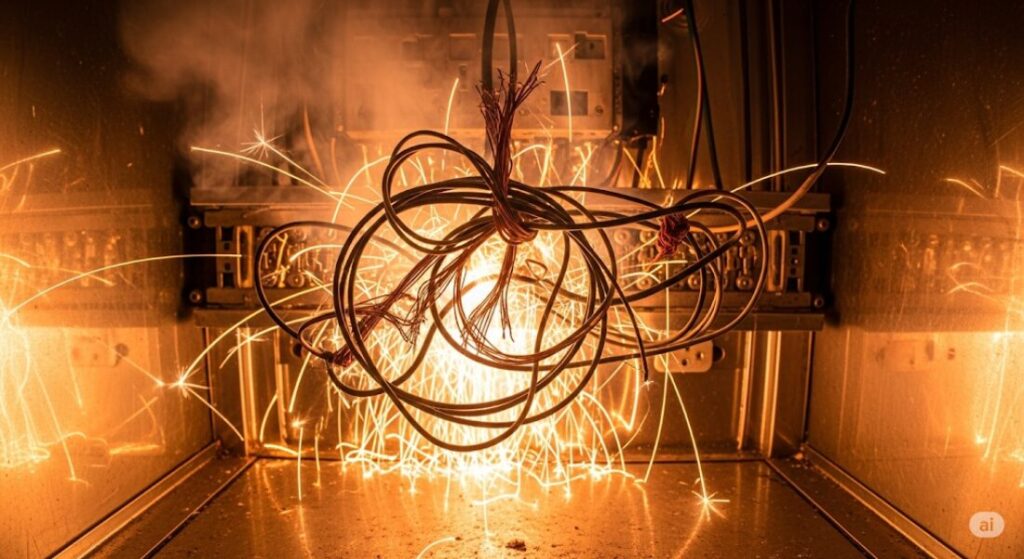

- 火災:接続不良による漏電やショートが原因で火災が発生する危険があります。

- 器具の落下:天井への固定が不十分な場合、照明器具が落下して怪我をする危険があります。

費用を節約したいお気持ちはよく分かります。しかし、安全は何物にも代えがたいものです。直付け照明の交換は、必ずプロの電気工事士に依頼してくださいね。

配線を間違えるとどうなるのか

電気配線を正しく接続しないと、単に「電気がつかない」という問題だけでなく、より深刻な事態を引き起こす可能性があります。

家庭用の交流電源の配線は、通常、2本の電線で構成されています。これらは「非接地側(電圧側)」と「接地側(中性線)」に分かれており、それぞれ役割が異なります。照明器具も、この極性(プラス・マイナスのようなもの)に合わせて正しく接続されることを前提に設計されています。

もしこの接続を間違えると、以下のような不具合や危険が生じます。

| 現象 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 点灯しない | 最も分かりやすい症状です。回路が正しく構成されないため、照明は点灯しません。 |

| 感電のリスク | 壁のスイッチを切っていても、照明器具の金属部分に電気が流れている状態になることがあります。この状態で電球交換などをしようとソケットのネジ部分に触れると、感電する恐れがあり大変危険です。 |

| 器具の故障・寿命の低下 | 本来とは違う回路に電気が流れることで、照明器具内部の電子部品に負荷がかかり、故障の原因となったり、製品寿命を著しく縮めたりすることがあります。 |

| 火災の危険 | 誤った配線が原因でショート(短絡)を起こし、火花が発生して火災につながる最悪のケースも考えられます。 |

まず、結論から申し上げますと、配線を間違えた状態でスイッチなどの電気工事を行ってしまった場合には、その箇所からの感電や火災リスクが非常に高まってしまいます。

電気工事KAMATAより引用

このように、配線を一本間違えるだけで様々なリスクが伴います。だからこそ、配線を直接触る作業は、正しい知識を持つ電気工事士に任せる必要があるのです。

資格が必要な天井照明の配線工事

天井の照明に関する工事のうち、「配線を直接触る作業」は、すべて「電気工事士」の国家資格が必要になります。

具体的には、以下のような作業が該当します。

- 天井から出ているむき出しの配線に、引っ掛けシーリングボディを取り付ける工事

- 既存の直付け照明器具を、新しい照明器具に交換する工事

- 照明の位置を移動させるための配線の延長や移設工事

- 壁に照明のスイッチを新設・増設する工事

これらの工事は、建物の壁内や天井裏にある電気配線を操作するため、専門的な知識と技術が不可欠です。資格を持たない人がこれらの作業を行うことは、電気工事士法で固く禁じられています。

業者に依頼した場合の費用相場

直付け照明から引っ掛けシーリングへの交換工事であれば、1箇所あたり約4,000円~10,000円程度が一般的な相場です。費用は、作業場所の状況や業者によって変動します。複数の業者から見積もりを取って比較検討すると良いでしょう。

一度引っ掛けシーリングを設置してしまえば、その後の照明器具の交換は自分で自由に行えるようになります。

初期費用はかかりますが、長い目で見ればデザインの選択肢が広がり、模様替えも手軽に楽しめるようになるため、メリットは大きいと言えるでしょう。

シーリングライトの配線むき出し状態の具体的な対処法

電源直結式照明器具にシーリングを取り付けたい場合

天井から配線がむき出しになっている、いわゆる「電源直結式」の状態から、自分で交換できるシーリングライトを取り付けたい場合、最も安全で確実な方法は、プロの電気工事業者に依頼して「引っ掛けシーリングボディ」を設置してもらうことです。

この工事さえ完了すれば、あとは家電量販店やインテリアショップで販売されているほとんどのシーリングライトやペンダントライトを、自分で簡単に取り付けられるようになります。

「工事」と聞くと大げさに感じるかもしれませんが、作業自体は比較的短時間で終わることが多いです。今後の照明選びの自由度や安全性を考えれば、非常におすすめの選択肢ですよ。

プロが行う工事の簡単な流れ

- 安全確保:作業エリアのブレーカーを確実に落とし、電気が流れていない状態にします。

- 配線接続:天井から出ている配線の被覆を適切な長さに剥き、引っ掛けシーリングボディの裏側にある差込口に接続します。

- 天井への固定:天井裏にある下地(木材の柱)を探し、そこに向けて木ネジで引っ掛けシーリングボディをしっかりと固定します。

- 動作確認:ブレーカーを戻し、照明器具が問題なく点灯するかを確認して作業完了です。

特に重要なのが、天井の下地にしっかりと固定する点です。下地のない石膏ボード部分に固定してしまうと、照明器具の重さに耐えきれず、器具ごと落下する危険があります。プロは「下地探し」という専門の道具を使って、確実に安全な場所を見つけて固定してくれます。

正しい照明の繋ぎ方を解説

無事に天井への「引っ掛けシーリング」の設置が完了したら、いよいよ照明器具の取り付けです。ここでは、代表的な「シーリングライト」と「ペンダントライト」の基本的な取り付け方を解説します。

シーリングライトの取り付け方

シーリングライトには、通常「ワンタッチアダプター」と呼ばれる部品が付属しています。

- まず、このワンタッチアダプターを、天井の引っ掛けシーリングにはめ込み、「カチッ」と音がするまで右に回してロックします。

- 次に、シーリングライト本体をアダプターに押し付け、再び「カチッ」と音がするまで確実にはめ込みます。

- 最後に、本体から出ているコネクタ(接続プラグ)を、アダプターのソケットに差し込みます。

- カバーを取り付ければ完成です。

比較的重量があるものが多いので、できれば2人で作業するとより安全です。

ペンダントライトの取り付け方

軽い1灯タイプのペンダントライトは、さらに簡単です。

- 照明器具の根元についている「引っ掛けシーリングキャップ」の金属端子を、天井の引っ掛けシーリングの穴に差し込みます。

- そのままキャップを右方向に「カチッ」と音がするまで回して固定します。

- 最後に、接続部分を隠すためのシーリングカバー(フランジ)を天井まで持ち上げてネジで固定すれば完成です。

いずれの場合も、作業前には必ず部屋の照明スイッチがオフになっていることを確認してください。念のため、ブレーカーを落としておくとより万全です。また、安定した脚立を準備し、足元にも十分注意しましょう。

不慣れな場合は動画を確認してみましょう。

照明器具の白黒の線の役割

電気配線に使われるケーブルは、多くの場合、複数の電線が束になっており、それぞれが絶縁体(ビニールなど)で覆われています。この絶縁体の色が、それぞれの電線の役割を示しています。

日本の一般的な家庭用単相100V配線では、白と黒の2本の線が使われるのが基本です。この色の違いには、電気を安全に取り扱う上で非常に重要な意味があります。

| 線の色 | 役割 | 通称 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 白色 | 接地側電線 | N (ニュートラル) | 地面(アース)と同じ電位で、電気が流れていない状態が基本。 |

| 黒色 | 非接地側電線 | L (ライブ) | 電圧がかかっており、電気が流れている状態。 |

引っ掛けシーリングボディの裏側をよく見ると、配線を差し込む穴の近くに「W」や「接地側」という表記があります。これは「White(白)」の頭文字で、こちら側に必ず白色の線を接続しなければなりません。そして、もう一方の穴に黒色の線を接続します。

なぜ正しく繋ぐ必要があるの?

前述の通り、この極性を間違えると、壁のスイッチを切っても照明器具側に電圧がかかったままになり、電球交換時などに感電するリスクが残ってしまいます。安全に電気を使用するために、この白黒のルールは必ず守る必要があるのです。

このルールは、電気工事士が作業を行う上での大原則です。私たちが直接この配線を触ることはありませんが、豆知識として知っておくと、電気の安全に対する意識も高まるでしょう。

賃貸で照明を交換するときの注意

賃貸マンションやアパートにお住まいの場合でも、照明器具の交換は基本的に可能です。しかし、いくつか注意すべき点があります。トラブルを避けるためにも、以下のポイントを必ず守りましょう。

原状回復の義務

最大のポイントは「原状回復の義務」です。退去時には、入居した時と同じ状態に戻して部屋を明け渡す必要があります。そのため、もともと部屋に付いていた照明器具を取り外して自分で購入したものに交換した場合、取り外した元の照明器具は絶対に捨てずに、大切に保管しておきましょう。退去の際には、再び元の照明器具を取り付けてから退去します。

工事が必要な場合は大家さんに相談

天井に引っ掛けシーリングが設置されていれば、対応する照明器具に自分で交換するのは問題ありません。

しかし、直付け照明を交換したい、シャンデリアを取り付けるために天井の補強が必要、壁に穴を開けて配線工事をしたい、といった場合は、必ず事前に大家さんや管理会社に相談し、許可を得る必要があります。無断で工事を行うと、退去時に高額な修繕費用を請求される可能性があります。

耐荷重の確認も忘れずに

天井の引っ掛けシーリングには、種類によって耐荷重(支えられる重さ)が定められています。一般的に、角型や丸型のシーリングは5kgまで、ハンガー付きのローゼットタイプは10kgまでです。重いシャンデリアなどを取り付けたい場合は、自宅の配線器具が耐えられるか事前に確認しましょう。

配線ダクトを取り付ける選択肢

「照明でお部屋の雰囲気をガラッと変えたい」「カフェみたいに複数のペンダントライトを並べたい」という方には、「配線ダクト(ライティングレール)」を取り付けるという選択肢も非常におすすめです。

配線ダクトとは、天井に設置するバー状のレールのことで、このレール上であれば好きな位置に、好きな数の照明器具(ダクトレール対応のもの)を取り付けることができます。照明の自由度が格段に上がり、インテリアの可能性を大きく広げてくれるアイテムです。

簡易取り付けタイプ

天井に引っ掛けシーリングが一つ付いていれば、工事不要で自分で取り付けられる「簡易取付式ダクトレール」という便利な製品があります。引っ掛けシーリングにアダプターを設置し、レール本体をネジで天井に固定するだけで設置が完了します。賃貸物件でも手軽に導入できるのが大きな魅力です。

埋め込みタイプ

新築やリフォームの際には、天井にレールを埋め込んでスッキリと見せるタイプの配線ダクトも選択できます。こちらは電気工事士による専門の工事が必要ですが、デザイン性が高く、より本格的な照明計画を実現できます。

変換プラグでシーリングライトも取り付け可能

「ダクトレール用変換プラグ」というアクセサリーを使えば、本来は引っ掛けシーリング用の照明器具もダクトレールに取り付けることが可能です。お気に入りの照明器具を無駄にすることなく活用できます。

シーリングライト配線むき出しの安全な解決策

最後に、この記事の要点をまとめます。