トイレのペンダントライトの位置ってどこがベストなんだろう…

トイレをおしゃれな空間にしたくてペンダントライトを選んだものの、設置位置で後悔するケースは少なくありません。トイレのライトはその位置決めが非常に大切。

例えば、位置が悪いと頭がぶつかったり、座ったときに暗い影ができたりします。また、コードの高さや長さの調整ミス、壁からの距離や寸法を考慮しなかったための失敗談も聞かれます。一度設置すると位置変更は簡単ではありません。

この記事では、トイレのペンダントライトで失敗や後悔をしないための注意点を解説し、おしゃれで快適な空間を作るためのおすすめな設置位置や実例を紹介します。

トイレのペンダントライト位置で後悔しないために

ダウンライトとの違いとは?

トイレの照明としてはペンダントライトの他にダウンライトもよく使用されます。ダウンライトは、天井に穴を開けて照明器具本体を埋め込む方式の照明です。

ダウンライトの最大のメリットは、照明器具が天井面に収まるため、空間がスッキリと広く見えることです。器具が主張しないため、壁紙や床材など、照明以外のインテリア要素を引き立てたい場合に適しています。また、ホコリが溜まりにくいという清掃面のメリットもあります。

一方、デメリットとしては、デザインの選択肢がペンダントライトに比べて限られる点が挙げられます。また、天井の真ん中に一つだけ設置した場合、ペンダントライトと同様に便座に座った際に自分の影ができて手元が暗くなることがあります。

ペンダントライトは照明自体がアクセントになりますが、ダウンライトは空間をシンプルに見せます。どちらが良いかは、目指すトイレの雰囲気によって変わってくると言えます。

よくある後悔と注意点を解説

ペンダントライトはデザイン性が高い反面、その形状や設置場所によって後悔につながりやすい注意点がいくつか存在します。

設置位置による後悔:「邪魔」と「暗い」

最も多く聞かれる後悔が、設置位置に関するものです。 新築やリフォームの際、照明の配線位置(引掛シーリングの位置)は、特に指定しないと部屋の対角線が交差する場所、つまり「天井の真ん中」に設定されがちです。しかし、トイレにおいてこの真ん中の位置は、あまりおすすめできません。

なぜならば、天井の真ん中に照明があると、便器の前に立った時や便座に座った時に、自分の影が便座や手元を暗くしてしまうからです。これは掃除の際にも不便を感じる原因となります。また、真上にあると照明を見上げることになり、シェードのデザインによっては電球の光が直接目に入り眩しく感じることがあります。

さらに、トイレの入り口付近や、便器の真上、手洗い器の近くなど、人の動線上に設置してしまう失敗も目立ちます。例えば、入り口近くに吊るした結果、引き戸タイプの扉と照明が干渉し、開閉に支障をきたすケースがあります。また、立ち上がる際に頭をぶつけてしまう可能性もあり、特にご家族に背の高い方がいる場合は圧迫感を与え、危険も伴います。

一度設置した照明の位置を変更するのは、非常に困難である点も理解しておく必要があります。天井に埋め込むダウンライトの位置変更と同様に、ペンダントライトを吊るす元の引掛シーリングの位置を動かすには、天井の一部を解体し、配線を移動させる大掛かりな電気工事が求められます。

費用も数万円単位で発生することが多く、簡単にはできません。このため、最初の計画段階で「どこに吊るすか」を慎重に決めることが何よりも鍵となります。

明るさと機能に関する見落とし

「明るすぎた」または「暗すぎた」という、明るさの調整失敗も後悔のポイントとして挙げられます。 JIS規格では住宅内トイレの照度基準を75ルクス程度(白熱電球でいうと60W相当)としていますが、これはあくまで一つの目安です。リラックスできる空間として、あえて明るさを抑えた40W程度の照明を選ぶ方もいます。

問題となるのは、その明るさが利用シーンに合っていない場合です。例えば、夜中にトイレを利用する際、照明が明るすぎると不快感を覚えることがあります。逆に暗すぎると、汚れが見えにくく掃除に支障が出たり、空間全体が陰気な印象になったりします。

こうした失敗を避けるため、「調光機能を付ければよかった」という声も多く聞かれます。時間帯や用途(リラックスしたい時、しっかり掃除したい時など)に合わせて明るさを変えられる調光機能は、トイレ空間の快適性を大きく向上させるため、導入を検討する価値があるでしょう。

デザインとメンテナンス性のミスマッチ

デザインを最優先で選んだ結果、将来的なメンテナンス性を見落としてしまうケースもあります。 例えば、電球が照明器具と一体化しているタイプのペンダントライトです。デザインは洗練されていても、電球が切れると照明器具ごと交換が必要になってしまい、長期的に見てコストが余計にかかってしまいます。購入前には、電球が交換できるタイプかどうかを必ず確認しましょう。

また、ペンダントライトは天井から吊り下がっているため、天井直付けの照明に比べてホコリが溜まりやすい特性があります。特に、傘のようなシェードが広いデザインや、シェードが上向きのデザインはホコリが目立ちやすく、こまめな掃除が求められます。

狭いトイレ空間で、便器の上にある照明を掃除するのは想像以上に手間がかかることもあります。デザインを選ぶ際は、掃除のしやすさも考慮に入れることが、長く愛用するためのポイントとなります。

真ん中設置と位置変更の難しさ

新築やリフォームの際、照明の配線位置(引掛シーリングの位置)は、特に指定しないと部屋の対角線が交差する場所、つまり「天井の真ん中」に設定されがちです。しかし、トイレにおいてこの真ん中の位置は、あまりおすすめできません。

なぜなら、天井の真ん中に照明があると、便器の前に立った時や便座に座った時に、自分の影が便座や手元を暗くしてしまうからです。また、真上にあると照明を見上げることになり、シェードのデザインによっては電球の光が直接目に入り眩しく感じることがあります。

そして、一度設置した照明の位置を変更するのは非常に困難。

特に天井に埋め込むダウンライトの位置変更は、天井の一部を解体し、配線を移動させる大掛かりな電気工事が必要となります。費用も数万円単位で発生することが多く、簡単にはできません。

ペンダントライトも、吊り下げる元の引掛シーリングの位置を動かすには同様の工事が必要です。このため、最初の計画段階で「どこに吊るすか」を慎重に決めることが何よりも大切になります。

失敗しないコードの高さと長さ

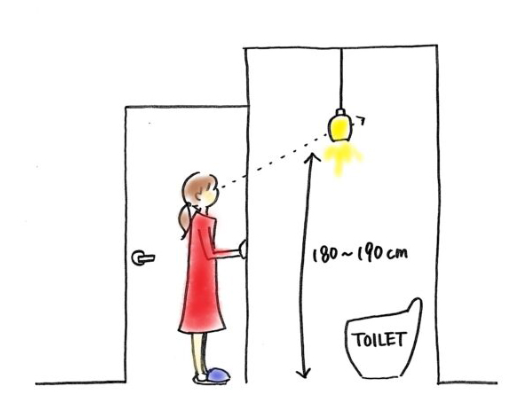

ペンダントライトの印象を決め、かつ安全に使用するために、コードの「高さ(長さ)」は非常に重要な要素です。一般的に、トイレ空間で推奨される照明の高さは、床から照明器具の一番下までが170cmから180cm程度とされています。

この高さであれば、多くの方が頭をぶつける心配がなく、トイレに入った際にも自然に照明が視界に入り、圧迫感を与えません。天井の高さが2m40cm程度の一般的な住宅の場合、天井から照明器具(シェード含む)の先端までが60cmから70cm程度になる計算です。

ただし、これはあくまで目安です。ご家族の身長や、選択する照明器具の大きさ(特に縦の長さ)を考慮して微調整する必要があります。

購入時にコードの長さを指定できる商品もありますが、多くの場合は後から調整する「コードリール」や「コードアジャスター」といった部品を使って最適な長さに巻き取って調整します。

トイレが暗い場合の対策

ペンダントライトはデザイン性が高い反面、ダウンライトなどに比べて空間全体を均一に明るくするのが得意ではありません。特に、光を通しにくい素材のシェードを選んだ場合や、電球のW(ワット)数が低い場合、トイレ全体が暗いと感じることがあります。

もしペンダントライトのデザイン性を活かしつつ、明るさも確保したい場合は、他の照明と組み合わせるのが最も効果的な対策です。

例えば、ペンダントライトをインテリアのアクセントとして使い、足元や天井の隅に「間接照明」を追加する方法があります。間接照明は柔らかい光で空間を照らすため、明るさを補いながら、よりリラックスできる落ち着いた雰囲気を演出できます。

また、前述の通り、トイレに必要な明るさの目安は40Wから60W程度です。もし暗いと感じる場合は、まず電球をより明るいもの(W数が大きいものや、LED電球の場合はルーメン数が高いもの)に交換できるか確認してみましょう。ただし、照明器具には使用できる電球のW数の上限があるため、必ず上限を超えない範囲で交換してください。

最適なトイレのペンダントライト位置とは

最適な位置と壁からの距離寸法

トイレのペンダントライトで後悔しないための最適な位置は、ズバリ「天井の真ん中」ではなく、「入り口から見て奥まった位置」です。

具体的には、便器に座った時に頭がぶつからないよう、タンクの上空や、トイレスペースの奥の角(コーナー)付近が推奨されます。

この位置であれば、自分の影が便座に落ちるのを防げますし、お掃除の際も邪魔になりません。さらに、壁からの距離も意識すると良いでしょう。

壁に近づけて設置することで、光が壁に反射し、空間に陰影が生まれます。目安として、壁から20cm~30cm程度離して配置するのがおすすめです。

また、照明の大きさ(直径)も圧迫感に影響します。一般的なトイレの幅(約78cm)を考慮すると、照明の直径は20cm以内、できれば10cm~15cm程度の小ぶりなものを選ぶと、空間とのバランスが取りやすくなります。

おしゃれに見せる配置のコツ

ペンダントライトでトイレをおしゃれに見せるには、照明を「どこから見るか」を意識することがコツです。

トイレは狭い空間のため、照明器具をカタログ写真のように真横から見ることはほとんどありません。実際にトイレの中で照明を見る角度は、「斜め下から」または「真下から」になります。

天井の真ん中に設置すると、必然的に真下から見上げることになり、シェードの形状によっては電球が丸見えになるだけで、あまりおしゃれに見えないことがあります。

一方、前述の通り、部屋の隅や奥に配置すると、トイレに入った時に自然な「斜め下から」の角度で照明を見ることになります。

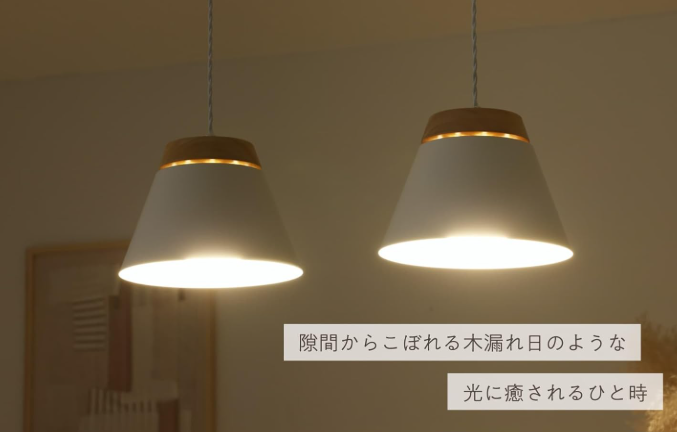

この「斜め下からの角度」で見たときに最も美しく見えるデザインを選ぶことが、おしゃれな空間作りの鍵です。例えば、球体(ボール型)のシェードは、どの角度から見ても印象が変わりないため、トイレ空間には特におすすめです。

また、シェードの素材選びも重要です。ガラスに模様や気泡、ヒビ(クラック)が入っているものや、ステンドグラスなどは、光が壁や天井に反射して幻想的な影を生み出し、空間の雰囲気を格段に高めてくれます。

2灯タイプの活用方法

トイレの照明として、2灯タイプのペンダントライトを検討する方もいるかもしれません。

一般的な1畳程度のトイレ空間では、照明器具が2つあると、かえって圧迫感を与えてしまう可能性があります。特に、それぞれにシェードが付いているデザインの場合、空間が狭く感じられるため、通常は1灯タイプが推奨されます。

ただ、明るさを細かく調整したい場合には、2灯用のソケットを活用する方法があります。

例えば、プルスイッチ(引き紐)によって「2灯→1灯→常夜灯→消灯」と切り替えが可能なソケットコードが市販されています。これを導入すれば、掃除の際は2灯で明るく、リラックスしたい時は1灯で、夜間は常夜灯で、といった柔軟な使い分けが可能です。

もしデザイン的な理由でどうしても2つの照明器具を吊るしたい場合は、天井に複数の電源(引掛シーリング)を設けるか、ダクトレールを設置する工事が必要になります。しかし、これは新築時や大規模リフォーム時でないと難しく、コストもかかります。

したがって、トイレ空間での2灯タイプの活用は、器具そのものを2つ吊るすというよりは、「1つの器具(ソケット)で複数の電球を制御し、明るさを調整する」という目的で検討するのが現実的と言えるでしょう。

コーディネートのおすすめ実例

ここでは、ペンダントライトを上手に活用したトイレのコーディネート実例を3つ紹介します。

実例1:便器背後の角に配するコーディネート

最も取り入れやすく、失敗が少ないのがこの配置です。

便器の背後、左右どちらかの角にペンダントライトを設置します。この位置は人の動線から外れるため、照明を比較的低い位置(床から170cm程度)に吊るしても頭がぶつかる心配がありません。低い位置に印象的に配置することで、視線が奥に集まり、空間に奥行きが生まれます。

実例2:お気に入りの壁紙を照らすコーディネート

トイレは、リビングなどでは挑戦しにくい大胆な色や柄のアクセントクロス(壁紙)を採用しやすい空間です

お気に入りのアクセントクロスを選んだ壁面の近くにペンダントライトを配置し、その壁紙を照らすようにライティングします。光が当たることで、壁紙の柄や素材感が引き立ち、トイレ全体がより特別な空間になります。

実例3:間接照明と組み合わせたコーディネート

ペンダントライトはあくまでアクセントとして使い、主な明るさは別の照明で確保する上級テクニックです。

例えば、足元やカウンターの下に柔らかく光る間接照明を仕込み、ペンダントライトは前述の「角」の位置に配置します。天井面は暗く、足元が明るい状態になるため、非常に落ち着いたリラックスできる雰囲気が生まれます。ペンダントライトと間接照明の組み合わせで、空間にリズムと奥行きが感じられます。

トイレのペンダントライト位置で快適空間に

トイレのペンダントライトの位置決めに関する重要なポイントをまとめました。