4.5畳の部屋に合うシーリングライトを探しているけれど、どのくらいの明るさ(ルーメン)や大きさを選べば良いか迷っていませんか?

特に、子供部屋や和室に設置する場合、おしゃれなデザインや薄型・小型であることも重要ですよね。さらに、リモコンで調光できる機能や目に優しい昼白色の光など、こだわりたいポイントは多いものです。

この記事では、人気のパナソニックのおすすめ製品から、コスパの良いニトリのおすすめ品まで、シーリングライトで4.5畳を選ぶ際の全てを徹底解説します。

この記事で分かること

- 4.5畳に最適な明るさと大きさの基準

- 調光や調色など便利な機能の活用法

- 和室や子供部屋など用途別のおすすめ

- 人気メーカー(パナソニック・ニトリ)の製品比較

失敗しないシーリングライト4.5畳用の選び方

明るさの基準となるルーメンの目安

4.5畳の部屋にシーリングライトを選ぶ際、最も重要なのが「明るさ」です。照明の明るさはルーメン(lm)という単位で示され、この数値が大きいほど明るくなります。

「光束」とは、電球などの光を発する物体、つまり光源から放出される全ての光の量です。その単位がルーメン(lm)であり、数値が高いほど光の量が多くなるため、明るくなります。

パナソニックHPより

結論から言うと、4.5畳の部屋には2,700ルーメン前後が一般的な目安とされています。これくらいの明るさがあれば、日常生活を送る上で不便を感じることは少ないでしょう。

ただし、部屋の用途によって最適な明るさは異なります。具体的な使い道を想定して、明るさを調整することが快適な空間作りのカギとなります。

【用途別】4.5畳の明るさ(ルーメン)目安

| 部屋の用途 | 明るさの目安 | ポイント |

|---|---|---|

| 寝室・リラックス空間 | 2,000~2,700 lm | 落ち着いた雰囲気を作るため、少し暗めでも快適です。 |

| リビング・ダイニング | 2,700~3,000 lm | 家族が集まる基本的な生活空間として標準的な明るさです。 |

| 勉強部屋・作業スペース | 3,000 lm以上 | 文字を読んだり細かい作業をしたりするため、しっかり明るさを確保します。 |

壁や床の色も明るさの体感に影響します

同じルーメン数の照明でも、部屋の壁紙や床、家具の色によって体感的な明るさは変わります。白い壁は光を反射して部屋を明るく見せ、逆に黒や濃い色の壁は光を吸収するため暗く感じやすいです。部屋のインテリアに合わせて、少し明るめの照明を選ぶなどの工夫も検討しましょう。

部屋の圧迫感をなくす大きさとは

照明器具の「大きさ」は、部屋全体の印象を決定づける非常に重要な要素です。特に4.5畳のような比較的コンパクトな空間では、照明のサイズが少し違うだけで、部屋が広く感じられたり、逆に狭く見えたりします。圧迫感をなくし、快適な空間を演出するためには、部屋の面積と照明の視覚的なバランスを考える必要があります。

結論として、4.5畳の部屋には直径40cmから50cm程度のシーリングライトが最適とされています。このサイズは、空間に自然に溶け込みつつ、部屋の隅々まで光を届けるのに十分な大きさであり、多くのインテリア専門家や照明メーカーが推奨する一つの基準となっています。

圧迫感が生まれるメカニズムと最適なバランス

では、なぜ照明が大きすぎると圧迫感が生まれるのでしょうか。これは、天井に占める照明の面積が大きくなることで、視覚的に「重さ」を感じさせ、無意識のうちに天井が低く見えてしまうためです。逆に、照明が小さすぎると、空間に対して貧弱な印象を与え、明るさが不足する原因にもなりかねません。

直径40cm~50cmというサイズは、これらの問題を解消し、4.5畳(約7.4平方メートル)という空間に対して、主張しすぎず、かつ機能的にも十分な存在感を保つための「黄金比」に近いバランスと言えるでしょう。

形状が与える印象の違い:円形 vs 四角形

シーリングライトの形状によっても、部屋の印象は変わります。主な形状は円形と四角形の2種類です。

- 円形(サークルタイプ):最もスタンダードな形状で、角がないため空間に柔らかく優しい印象を与えます。どのようなインテリアにも馴染みやすく、圧迫感を与えにくいのが最大のメリットです。

- 四角形(スクエアタイプ):シャープでモダンな印象を与えます。部屋の四隅と照明のラインが揃うため、空間に一体感が生まれ、部屋をスッキリと広く見せる効果も期待できます。

【注意点】天井の高さと照明の「厚み」も必ずチェック

照明の直径だけでなく、「厚み(高さ)」も圧迫感に大きく関わります。日本の住宅の天井高は240cmが一般的ですが、マンションや古い家屋では220cm程度の場合もあります。天井が低い空間に厚みのある照明を設置すると、頭上が気になり、圧迫感を強く感じてしまいます。

目安として、天井高が230cm以下の場合、厚みが8cm以下の薄型モデルを選ぶことを強くおすすめします。薄型の照明は天井との一体感が増し、空間のノイズが減ることで、部屋全体がより広く、洗練された印象になります。

便利な調光機能で寿命も延ばせる

現在のLEDシーリングライト選びにおいて、「調光機能」はもはや必須と言っても過言ではないほど重要な機能です。これは、リモコン操作一つで照明の明るさを100%から数%まで細かく調整できる機能であり、単に明るさを変える以上の、数多くのメリットを私たちの暮らしにもたらしてくれます。

生活シーンに光を合わせる「快適性」の向上

私たちの生活は、一日の中でも様々な活動で構成されています。調光機能があれば、それぞれのシーンに最適な光環境を瞬時に作り出すことが可能です。

【会話風】

例えば、こんな使い方はいかがでしょうか?

- 朝の起床時:いきなり最大の光を浴びるのではなく、最も暗い設定から徐々に明るくしていくことで、体を自然に覚醒モードへと導きます。

- 日中の活動時:読書や作業に集中したいときは100%の明るさに。

- 夕食後のリラックスタイム:明るさを50%程度に落とし、落ち着いた雰囲気の中で映画鑑賞や音楽を楽しめます。

- 就寝前:最も暗い「常夜灯」モードに切り替え、眠りの準備を整えます。

このように光を巧みにコントロールすることで、生活にメリハリが生まれ、日々の快適性が飛躍的に向上するのです。

【上級テクニック】LEDの寿命を延ばす「オーバースペック運用」

実は、調光機能にはLEDの寿命を延ばし、長期的なコストパフォーマンスを高めるという、非常に賢い使い方があります。それは、「あえて部屋の畳数よりワンサイズ大きいモデルを選び、普段は明るさを絞って使う」という方法です。

LEDチップは、最大の光量で点灯させると発熱が大きくなり、この熱が劣化を早める主な原因となります。しかし、例えば4.5畳の部屋に6畳用や8畳用のモデルを設置し、普段は50%~70%の明るさで運用(オーバースペック運用)すれば、LEDへの負荷が大幅に軽減され、発熱も抑制されます。結果として、カタログスペック以上の長寿命が期待できるのです。

【ポイント】オーバースペック運用の3大メリット

- 長寿命化と節電:前述の通り、LEDへの負荷を減らし寿命を延ばします。また、最大36Wの6畳用を50%(約18W)で使えば、消費電力も大きく削減できます。

- 将来の光量低下への備え:LEDは長年使うと徐々に明るさが落ちてきます(光束維持率の低下)。初めから余裕のあるモデルなら、数年後に暗さを感じ始めても、少し明るさを上げるだけで対応可能です。

- いざという時の安心感:探し物や大掃除など、一時的に最大限の明るさが必要になった際に、部屋の隅々まで照らせる圧倒的な光量を得られます。

初期費用は少し上がりますが、長期的な快適性と経済性を考えれば、この方法は非常に合理的な選択と言えるでしょう。

空間を広く見せる薄型・小型タイプ

部屋を少しでも広く、スッキリと見せたい場合には、薄型・小型のシーリングライトが最適です。これらのタイプは天井に直接取り付ける「直付け」タイプが多く、照明器具の存在感を抑えることができます。

天井と照明の一体感が高まることで、視線が上に抜け、空間に広がりを感じさせる効果が期待できます。特に、天井が低い部屋や、シンプルなインテリアを目指している方には強くおすすめします。

例えば、パナソニックの「ダウンシーリングライト」シリーズには、高さがわずか3.5cmという非常にスリムなモデルもあります。このような照明は、部屋の中心だけでなく、廊下やクローゼット、玄関などの補助照明としても活躍します。

作業に集中できる昼白色の注意点

照明の「光の色」は、空間の雰囲気や過ごしやすさに大きく影響します。光の色は主に「電球色」「昼白色」「昼光色」の3種類に分けられます。

この中で「昼白色(ちゅうはくしょく)」は、太陽の光に近い自然な白色光で、キッチンで食材の色を確認したり、書斎で作業に集中したりするのに適しています。しかし、メリットばかりではありません。

昼白色のデメリット・注意点

昼白色の光は、人によっては眩しく感じたり、目が疲れやすいと感じたりすることがあります。特に、リビングや寝室といったリラックスしたい空間には、温かみのある「電球色」の方が向いていると言えるでしょう。また、LEDの光の中でも、青白い光ほど虫が寄りやすい傾向があるという情報もあります。

このため、光の色を選べる「調色機能」付きのシーリングライトを選ぶと、一つの照明で作業とリラックスの両方のシーンに対応できて非常に便利です。

| 光の色 | 特徴 | 適した場所 |

|---|---|---|

| 電球色 | オレンジがかった温かみのある光 | 寝室、リビング、ダイニング |

| 昼白色 | 太陽光に近い自然な白色の光 | キッチン、洗面所、書斎 |

| 昼光色 | 青みがかった最も明るい光 | 勉強部屋、オフィス、作業場 |

用途別シーリングライト・4.5畳用のおすすめ

和室に合うリモコン付きライトの選び方

4.5畳の和室にシーリングライトを設置する場合、いくつか注意したいポイントがあります。まず、デザインは木目調の枠が付いたモデルや、スクエア型(四角形)を選ぶと、畳や障子といった和の要素と調和しやすくなります。

そして、機能面で絶対に欠かせないのが「リモコン」です。昔ながらの和室には、壁に照明スイッチがなく、天井からぶら下がった紐を引いて操作するタイプが主流でした。しかし、現在のLEDシーリングライトで紐付きの製品はほとんど見かけません。そのため、手元で電源のオン・オフや調光ができるリモコンは必須の機能と言えるでしょう。

和室には「調色機能」もおすすめ

光の色を変えられる「調色機能」があると、和室の雰囲気をさらに高めることができます。日中はすっきりとした昼白色で、夜は行灯のような温かい電球色に切り替えることで、趣のある空間を演出できます。

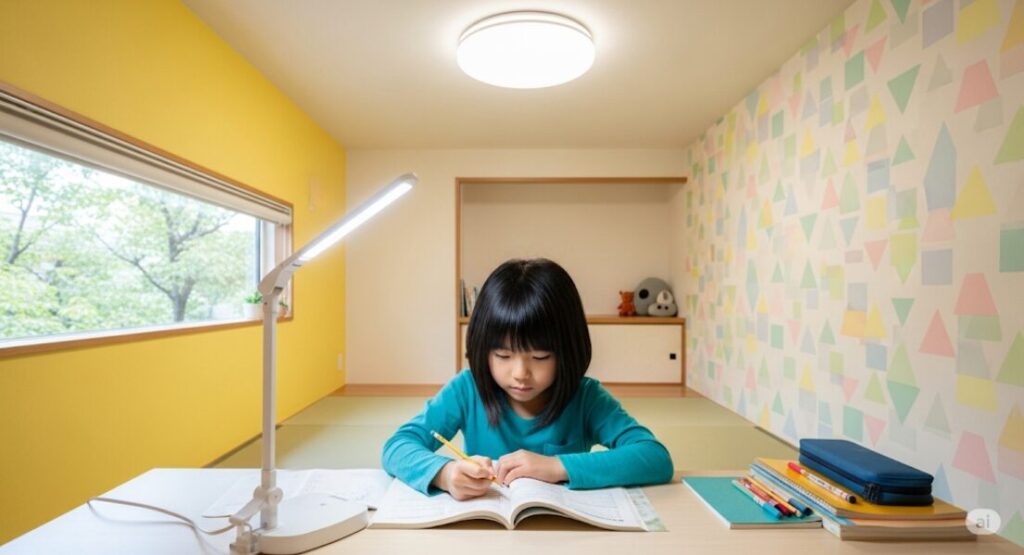

勉強に最適な子供部屋の照明はこれ

4.5畳の子供部屋に設置する照明は、子供の成長や生活リズムに合わせて光をコントロールできることが重要です。そこでおすすめなのが、「調光」と「調色」の両方の機能を備えたシーリングライトです。

例えば、宿題や勉強をする時間帯は、集中力を高めるとされる青みがかった「昼光色」で最大限に明るく設定します。一方で、夜寝る前の1〜2時間は、脳の興奮を鎮めて自然な眠りを促す「電球色」で明るさを落として過ごします。このように光環境を使い分けることで、子供の学習効率の向上や、健やかな生活リズムの形成をサポートすることが期待できます。

子供は大人よりも光の影響を受けやすいと言われています。特に、就寝前に強い光を浴び続けると寝つきが悪くなることも。照明を上手に活用して、オンとオフのメリハリをつけた生活環境を整えてあげましょう。

インテリアに映えるおしゃれな照明

「シーリングライトはデザインが画一的で面白みがない」と感じている方もいるかもしれません。しかし、最近ではデザイン性の高いおしゃれなモデルが数多く登場しています。

一般的な円盤型だけでなく、スタイリッシュなスクエア型(四角形)や、温かみのある木目調のフレームが付いたものなど、選択肢は豊富です。フラットなデザインのものは、天井を高く見せる効果もあります。

また、シーリングライトにこだわらず、おしゃれなペンダントライトのシェードを選び、電球だけを高性能な調光・調色機能付きのLED電球に交換するという方法もあります。この方法なら、インテリアの主役になるような個性的な照明を、機能性を損なわずに楽しむことができます。

シェードのデザインと明るさ

ペンダントライトなどで光を通しにくい素材のシェードを選ぶと、同じルーメン数の電球でも体感的な明るさが落ちることがあります。デザイン重視で選ぶ際は、少し余裕を持った明るさの電球を選ぶと安心です。

安心品質のパナソニックおすすめモデル

どのメーカーを選べば良いか迷ったとき、パナソニック(Panasonic)は信頼できる選択肢の一つです。高い技術力に裏打ちされた品質と、ユーザーの使いやすさを考えた多機能性で、長年にわたり高い人気を誇っています。

例えば、インプット情報にあった「ダウンシーリングライト LGB51636LE1」は、その代表例です。

パナソニック ダウンシーリングライト LGB51636LE1

- デザイン:直径13cm、高さ3.5cmの超薄型・小型設計

- 明るさ:865 lm(100形相当)

- 特徴:コンパクトながら直下をしっかり照らす。4.5畳なら複数灯設置でメイン照明に、または補助照明として活躍。

- その他:消費電力が7.9Wと省エネ性能も高い。

※上記は一例です。4.5畳全体を照らす場合は、同社のより大きいサイズのシーリングライトが適しています。

パナソニックのシーリングライトには、小さな文字もくっきり読みやすい「文字くっきり光」や、センサーで明るさを自動調整して省エネする「エコナビ」など、独自の便利な機能が搭載されているモデルも多く、付加価値の高さが魅力です。

コスパ抜群のニトリおすすめモデル

「必要な機能は欲しいけれど、価格は抑えたい」という方には、ニトリのシーリングライトがおすすめです。手頃な価格帯でありながら、調光機能やリモコンといった基本的な機能をしっかりと備えており、非常にコストパフォーマンスに優れています。

インプット情報にあった「LEDシーリングライト(MN-100 LCL5)」も、ニトリの人気商品の一つです。

ニトリ LEDシーリングライト(MN-100 LCL5)

- 適用畳数:~6畳用

- 明るさ:3,600 lm

- 機能:リモコンによる連続調光(100%~15%)、常夜灯

- サイズ:直径40cm × 高さ8.6cm

※上記は一例であり、在庫状況やモデルは変動する可能性があります。

このモデルは6畳用ですが、明るさが3,600ルーメンと十分にあるため、4.5畳の部屋で使えば、前述の「ワンサイズ大きいモデルを調光して使う」というテクニックを実践できます。普段は明るさを7~8割に絞って使い、読書や作業の際には最大にする、といった柔軟な使い方が可能です。この価格でこの性能は、まさに「お、ねだん以上。」と言えるでしょう。

まとめ:最適な4.5畳用シーリングライトは

- 4.5畳の明るさは2700ルーメンが基本

- 寝室なら少し暗めの2000ルーメンから検討

- 勉強や作業なら3000ルーメン以上あると快適

- 大きさは直径40cmから50cmがバランスのよい目安

- 圧迫感を避けるなら薄型や小型のデザインを選ぶ

- 調光機能は生活シーンに合わせるために必須

- 節電やLEDの寿命延長にも調光は役立つ

- 色を変えられる調色機能もあるとさらに便利

- 作業や勉強には自然光に近い昼白色が集中しやすい

- ただし昼白色はリラックス空間には不向きな場合もある

- 和室には木目調やスクエア型のデザインが馴染む

- 壁スイッチがない部屋ではリモコンが欠かせない

- 子供部屋には学習と休息を両立できる調光調色機能が最適

- パナソニックは高品質で「文字くっきり光」など付加価値が高い

- ニトリは必要な機能を備えつつコストパフォーマンスに優れる

- 実際の畳数より大きいサイズを選び調光するのも賢い方法