シーリングライトのカバーの中に虫がいるのを見つけてしまい、「どうしたらいい?」と悩んでいませんか。

電気の中に虫がいると、影がやけにでかく見えて不快な気持ちになりますよね。特に、ゴキブリかもしれないと思うと、パニックになってしまうこともあるでしょう。

この虫はどこから入ったのか、自力で出れないのか、それとも出てくる可能性があるのか、様々な疑問が浮かびます。

また、ゴキブリが消えたように見えても安心はできませんし、紙魚のような意外な虫がいることもあります。下手にゴキジェットを使うのは危険かもしれず、正しい掃除の方法も知りたいところです。

そして何より、この問題の根本的な解決策として、LEDライトにしたら虫は来なくなるのか、虫が寄ってこないライトは本当に存在するのか、気になっている方も多いはずです。

この記事では、そんなあなたの悩みを解決します。

シーリングライトから虫が出れない原因と特定

虫の侵入経路は一体どこからなのか

シーリングライトの中に虫がいるのを発見すると、「一体どこから入ってきたの?」と不思議に思いますよね。虫がライトに侵入する主な理由は、光に引き寄せられる習性と、器具に存在するわずかな隙間の2つが挙げられます。

多くの夜行性の虫は、光に向かって飛ぶ「正の走光性」という特性を持っています。特に、蛍光灯や白熱電球が発する紫外線を含んだ光は、虫たちにとって非常に魅力的です。部屋の中心で強く光るシーリングライトは、家の中に迷い込んだ虫にとって格好の的となってしまいます。

そして、虫たちは驚くほど小さな隙間からでも侵入できます。シーリングライトには、意図せず侵入経路となっている箇所がいくつか存在します。

主な侵入経路となる隙間

- カバーと本体の隙間:最も一般的な侵入経路です。完全に密閉されているように見えても、ごくわずかな隙間が存在することがあります。

- 天井と器具の接地面:天井の素材や取り付け方によっては、ライト本体と天井の間に隙間ができてしまうことがあります。

- 配線用の穴:天井から出ている電気コードを通すための穴が、虫の通り道になるケースも少なくありません。

このように、虫たちは光に誘われて近づき、私たちが見過ごしがちな小さな隙間を見つけて器用に内部へと侵入しているのです。一度入ってしまうと、中で出られなくなってしまうことが多いため、厄介な問題となります。

電気の中に虫、でかい影の正体とは

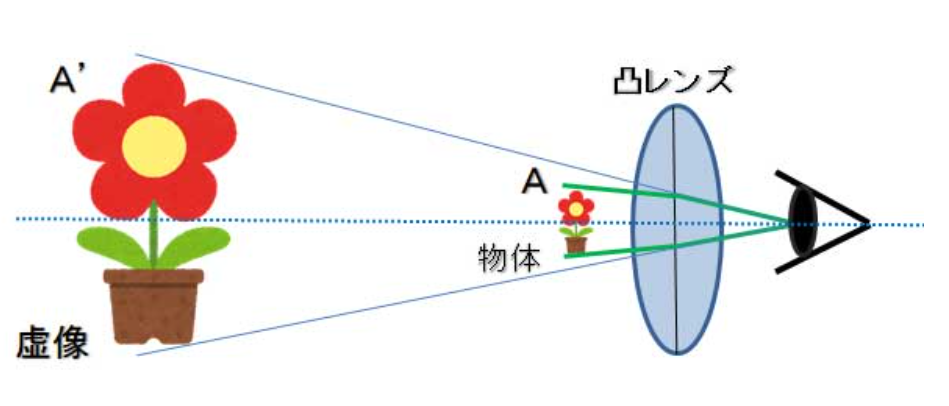

シーリングライトのカバー越しに見える虫の影が、実際よりもはるかに大きく見えて恐怖を感じた経験はありませんか。5mm程度の小さな虫が、まるでゴキブリのような巨大な影として映ることがあり、これは光の特性による現象です。

影が大きく見える理由は、光源と物体の距離にあります。シーリングライトの中でも、特に常夜灯(ナツメ球)のような小さな光源に虫が張り付くと、影は壁やカバーの表面に大きく投影されます。

これは、影絵で遊ぶときに、光源に手を近づけるほど壁に映る影が大きくなるのと同じ原理です。小さなハエや蛾、アリのような虫でも、光源のすぐ近くにいれば、巨大な影となって私たちを驚かせるのです。

「うわっ、ライトの中に巨大なゴキブリが…!」とパニックになったけど、いざカバーを外してみたら、小さな蛾が一匹だけだった…なんてことは本当によくある話です。影の大きさに惑わされず、まずは落ち着いて正体を確認することが大切ですよ。

もちろん、本当にゴキブリが侵入している可能性もゼロではありません。しかし、影が大きいからといって、必ずしも巨大な虫がいるとは限らない、ということを知っておくだけでも、少しは冷静に対処できるはずです。

虫は出れない?出てくる・出てこないの真相

シーリングライトの中に入った虫は、なぜかそのまま死骸となって溜まっていくことが多いです。これは、一度入ると自力で脱出するのが困難な構造になっているためです。

虫は複雑な迷路を攻略するのが得意ではありません。侵入する際は、光に向かって進むという単純な習性に従っているだけです。しかし、中に入った後、外に出るための小さな隙間を再び見つけ出すのは至難の業なのです。明るい内部から、暗い外部の小さな出口を探すことは、虫の本能に反する行動でもあります。

そのため、多くの虫はカバーの中で出られずに飛び回り、やがて力尽きてしまいます。これが「シーリングライトは虫にとって一度入ったら出られない罠のよう」と言われる理由です。

ゴキブリは出てくる可能性も

ただし、全ての虫がそうとは限りません。特にゴキブリは非常に高い脱出能力を持っています。彼らは1mmほどの隙間さえあれば通り抜けられると言われており、壁や天井を伝う感覚で侵入経路を記憶し、再び同じ場所から出てくる可能性も否定できません。もしゴキブリらしき影を見かけた場合は、「どうせ出られないだろう」と油断しない方が賢明です。

結論として、多くの飛来昆虫は一度入ると出てこない(出られない)ことが多いですが、ゴキブリのような一部の虫は出てくる可能性がある、と覚えておきましょう。

大抵の虫はそのまま息絶えてしまうわけですね!

ライトの中に入った虫はいつ死ぬのか

カバーの中で飛び回る虫を見ていると、「一体いつまで生きているのだろう」と気になりますよね。シーリングライトの内部は、虫にとって非常に過酷な環境であるため、長くは生きられません。

虫が死に至る主な理由は以下の通りです。

- 飢餓と脱水:当然ながら、ライトの中にエサや水分はありません。虫は何も摂取できなければ、数日から長くても数週間で餓死・渇死します。

- 高温:特に白熱電球や一部の蛍光灯は、点灯中にかなりの高温になります。虫は変温動物であり、過度な高温には耐えられません。熱によって体力を消耗し、寿命が縮まることになります。

- 力尽きる:出口を探してカバー内を飛び回り続けることで、体力を消耗し尽くして死んでしまうケースも多いです。

ちなみに、LEDライトは白熱電球や蛍光灯に比べて発熱が少ないため、熱で死ぬというよりは、飢えや疲労で死ぬケースがほとんどです。いずれにせよ、ライト内部で虫が繁殖して増え続けるといった心配はまずありません。

侵入した虫の種類や季節(温度)によって生存期間は異なりますが、一般的には数日から1〜2週間程度で死滅すると考えてよいでしょう。もちろん、その間カバーの中で影が動き回るのは気分の良いものではありませんので、早めに対処するのがおすすめです。

ライトの中でゴキブリが消えた理由

「さっきまでライトの中にいたはずのゴキブリの影が消えた!」という場合、いくつかの可能性が考えられます。

最も希望的な観測は「見間違いだった」ですが、そうでない場合は以下のケースが想定されます。

考えられる3つの可能性

- ライトの隙間から脱出した

前述の通り、ゴキブリは非常に優れた脱出能力を持っています。侵入できたということは、脱出できる隙間も存在するということです。天井裏や部屋の別の場所へ移動した可能性があります。 - 器具の死角に隠れている

シーリングライトは、カバーだけでなく、内部に安定器やLED基盤など、様々な部品が配置されています。ゴキブリは狭い場所を好むため、これらの部品の影や裏側など、外からは見えない死角に潜んでいる可能性があります。電源を切って少し時間が経ってから、また動き出すかもしれません。 - 中で死んでしまった

ライト内部の過酷な環境に耐えられず、すでに見えない場所で死んでいる可能性もあります。この場合、掃除をするまで死骸はそこにあり続けることになります。

- ライトの隙間から脱出した

影が消えたからといって、問題が解決したと考えるのは早計です。特にゴキブリの場合、室内のどこかに潜んでいる可能性を考えておいた方が良いでしょう。卵を産み付けられている危険性もゼロではないため、早めにカバーを外して内部を確認・清掃することをおすすめします。

まずは少し小突いて生存確認をしてみるといいでしょう

紙魚がシーリングライトに入るのはなぜか

時々、シーリングライトのカバーの中に「紙魚(シミ)」と呼ばれる銀色の虫の死骸が見つかることがあります。紙魚は本来、暗く湿気の多い場所を好み、光を嫌う性質があるため、なぜ明るいライトの中に入るのか不思議に思うかもしれません。

紙魚がシーリングライトの中から見つかる場合、それは虫自身の意思で入ったというよりは、生息環境がすぐ近くにあることを示唆しています。考えられる主な原因は、天井裏の環境です。

天井裏の湿気やカビに注意

紙魚がライト内にいるということは、天井裏に湿気が溜まっていたり、カビが発生していたりする可能性があります。紙魚はそうした環境で繁殖し、活動しているうちに、シーリングライトの取り付け穴や配線の隙間から誤って内部に落下してしまうのです。

つまり、シーリングライトにいる紙魚は、より大きな問題のサインかもしれません。もし頻繁に紙魚を見かけるようであれば、それは光に集まっているのではなく、天井裏の環境が悪化している警告と捉えるべきです。

対策としては、部屋の換気を良くして湿度を管理し、場合によっては専門家による天井裏の点検を検討する必要があるでしょう。紙魚自体は人間に害を与える虫ではありませんが、その存在は住環境の隠れた問題を示していることがあります。

シーリングライト内の虫が出れない時の対策

LEDは虫が来なくなる?虫が寄ってこないライト

「虫対策をしたいなら、照明をLEDライトに変えると良い」という話をよく聞きます。これは、科学的な根拠に基づいた事実です。

LEDライトは、虫を誘引する特定の波長の光をほとんど放出しないため、虫が寄ってきにくいという大きなメリットがあります。

LEDは紫外線がほぼゼロで、虫が寄りにくい

LEDの光の波長は、虫が好む光の波長をほとんど放出しません。そのため、虫が寄りにくくなっています。

パナソニックより引用

虫、特に夜行性の昆虫は、350nm(ナノメートル)前後の紫外線によく反応します。従来の蛍光灯や白熱灯は、この紫外線を少なからず放出していたため、虫を引き寄せる原因となっていました。一方、一般的な照明用のLEDライトは、この紫外線領域の波長をほとんど含んでいません。

| 光源の種類 | 虫の集まりやすさ | 主な理由 |

|---|---|---|

| 白熱電球 | 集まりやすい | 紫外線は少ないが、熱を多く発するため。 |

| 蛍光灯 | 非常に集まりやすい | 紫外線を多く放出し、虫にとって最も魅力的。 |

| LED電球 | 集まりにくい | 虫が好む紫外線をほとんど放出しないため。 |

さらに、メーカーによっては虫対策を強化した製品も販売されています。例えば、パナソニックの一部のシーリングライトには、以下のような機能が搭載されています。

- 虫ブロック:防虫剤を染み込ませたパッキンをカバーと本体の間に装着し、虫の侵入を物理的に防ぎます。

- 虫返し構造:カバーのフチを複雑な形状にすることで、虫が内部にたどり着くまでの経路を長くし、侵入を防ぐ設計です。

結論として、LEDライトに交換するだけで、虫が寄ってくる数は劇的に減ります。完全にゼロになるわけではありませんが、最も効果的で手軽な対策の一つと言えるでしょう。これから照明を買い替えるのであれば、虫対策機能が付いたLEDシーリングライトを選ぶことを強くおすすめします。

シーリングライトに虫が入らないようにするには

LEDライトへの交換が最も効果的ですが、今ある照明を使い続けたい場合や、さらに対策を万全にしたい場合、いくつかの方法で虫の侵入を防ぐことができます。

対策1:隙間を徹底的に塞ぐ

最も基本的な対策は、侵入経路となる隙間を物理的に塞ぐことです。ホームセンターなどで手軽に購入できるアイテムを活用しましょう。

- 隙間テープやパッキン:シーリングライトのカバーと本体が接する部分に、薄いスポンジ状の隙間テープを一周貼り付けます。これにより、密閉性を高めることができます。

- コーキング剤やパテ:ライト本体と天井の間に隙間がある場合は、コーキング剤やエアコン用のパテで埋めてしまうのが効果的です。ただし、賃貸物件の場合は元に戻せるよう注意が必要です。

対策2:虫よけアイテムを活用する

ライトそのものに虫を近づけないための対策も有効です。ただし、熱を持つ照明器具に直接スプレーなどを吹きかけるのは危険なため、使い方には注意が必要です。

- 吊るすタイプや置くタイプの虫よけ:照明のすぐ近くではなく、部屋の窓際や玄関など、虫の侵入経路となりやすい場所に設置します。

- ハッカ油やアロマオイル:虫が嫌うとされるハッカ油やレモングラスなどのアロマを染み込ませたティッシュなどを、ライトの近く(熱くならない場所)に置いておくのも一つの手です。ただし、香りの効果は限定的で、持続時間も短い点に注意してください。

一番確実なのは、やはり隙間を塞ぐことです。一度しっかり対策してしまえば、その後の掃除の手間が格段に減りますよ。少し面倒に感じるかもしれませんが、ぜひ試してみてください。

ゴキジェットをライトに使うのは危険?

ライトの中にゴキブリなどの虫を見つけたとき、咄嗟に殺虫スプレー(ゴキジェットなど)を吹きかけたくなる気持ちはよく分かります。しかし、照明器具に殺虫スプレーを使用するのは非常に危険なため、絶対にやめてください。

引火や故障の重大なリスク

市販の殺虫スプレーの多くには、噴射剤としてLPG(液化石油ガス)などの可燃性ガスが含まれています。これらのガスが通電中の電気部品や、点灯直後で熱を持った電球に触れると、引火して火災につながる恐れがあります。

また、スプレーに含まれる油性の成分が、プラスチック製のカバーや内部の電子部品に付着すると、以下のような問題を引き起こす可能性があります。

- プラスチックの変質・劣化・ひび割れ

- 電子回路のショートによる故障

- ベタベタした油分にホコリが付着し、さらなる汚れの原因になる

公式サイトなどでも、電化製品への直接噴射は避けるよう注意喚起されています。安全のため、そして照明器具を長持ちさせるためにも、殺虫スプレーの使用は絶対に避けましょう。

アース製薬より引用

- 炎や火気の近くで使用しないこと。

- 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。

安全な対処法

虫を発見した場合は、スプレーに頼るのではなく、後述する「正しい掃除方法」に従って、電源を切ってから物理的に取り除くのが唯一の安全な方法です。

虫の死骸を取り除く正しい掃除方法

シーリングライトのカバー内に溜まった虫の死骸は、見た目が不快なだけでなく、放置するとアレルギーの原因になったり、照明の明るさを低下させたりします。安全に、そしてきれいに掃除するための手順を解説します。

手順1:電源を必ずオフにする

掃除を始める前に、必ず部屋の壁スイッチを切り、さらに安全のためにブレーカーも落としてください。感電事故を防ぐための最も重要なステップです。

手順2:カバーを慎重に取り外す

椅子や脚立を使い、安定した足場で作業します。シーリングライトのカバーは、主に「回転させて外すタイプ」「爪で固定されているタイプ」「ネジで留まっているタイプ」があります。

取扱説明書を確認し、慎重に外してください。このとき、カバー内に溜まった死骸が落ちてくることがあるので、マスクを着用し、下に新聞紙などを敷いておくと安心です。

手順3:内部のホコリと虫を取り除く

カバーを外したら、まず掃除機で内部の大きなゴミや虫の死骸を吸い取ります。その後、乾いた布や、固く絞った布でLED基盤や電球の周りを優しく拭き上げます。電子部品には水分がかからないよう、細心の注意を払ってください。

手順4:カバーを洗浄する

取り外したカバーは、お風呂場などで水洗いします。中性洗剤をつけたスポンジで優しく洗い、汚れを落としましょう。洗い終わったら、完全に乾かすことが重要です。水分が残っていると、カビの発生や故障の原因になります。直射日光の当たらない風通しの良い場所で、しっかりと乾燥させてください。

手順5:元通りに取り付ける

本体とカバーが完全に乾いたことを確認したら、カバーを元通りに取り付けます。しっかりと固定されているか、最後に確認しましょう。ブレーカーと壁スイッチを戻し、点灯テストをすれば完了です。

半年に一度など、定期的にこの掃除を行うことで、常に清潔で明るい照明を保つことができますよ。

解説動画も参考に

シーリングライト内の虫が出れない問題の総まとめ

この記事で解説した「シーリングライトの虫」に関する問題と対策の要点を、最後にリストでまとめます。

ライトを取り外すのが初めてな人は以下の記事も参照してください。