シーリングライトがどうやっても外れない!

シーリングライトの交換や掃除をしようとした際に、「なぜかシーリングライトが外れない…」と困った経験はありませんか。

カバーが外れない時や、回しても本体ごとクルクルと回るだけで一向に外れない状況は、非常にストレスが溜まるものです。

特に、古い蛍光灯タイプの器具や、パナソニック(旧ナショナル)や東芝、コイズミ、ニトリ、アイリスオーヤマ、オーデリックといった様々なメーカーの製品は、それぞれ外し方が異なる場合があります。

また、コネクタやソケット、プラグが固着していたり、そもそも照明器具が一体型だったりするケースも少なくありません。自力での取り外しが難しい場合は、無理せず業者に依頼する判断も必要です。

この記事では、シーリングライトが外れない原因を突き止め、ご自身で安全に取り外すための具体的な手順とコツを徹底的に解説します。

シーリングライトが外れない時の主な原因

カバーが外れない時の基本的な対処法

シーリングライトのカバーが外れない場合、まずはその外し方の基本を再確認することが大切です。多くのシーリングライトは、カバーを少し回転させることで取り外せるように設計されています。

結論として、カバーが固くて回らない主な原因は、長年のホコリや湿気による固着、または間違った方向に回している可能性が考えられます。正しい対処法を知ることで、破損させることなく安全に取り外せます。

円形カバーの場合

一般的な円形のシーリングライトカバーは、反時計回り(左回り)に回すと外れるタイプがほとんどです。しかし、製品によっては時計回り(右回り)で外れるものや、カバーを少し持ち上げてから回す「カバーアップ回転式」というタイプも存在します。

まずは両手でカバーをしっかりと支え、どちらかの方向にゆっくりと力を加えてみましょう。

長期間掃除していないと、カバーと本体の接合部にホコリや油分が溜まり、固着してしまうことがあります。この場合、滑り止めの付いたゴム手袋を着用すると、少ない力でしっかりとグリップを効かせることが可能です。それでも動かない場合は、接合部にドライヤーの温風を軽く当てて、固着した汚れを少し緩めてから再度試す方法も有効です。

現在最もメジャーなのがこの方式!

四角いカバーの場合

四角いシーリングライトは、「プッシュ方式」が主流です。これは、カバーの側面に付いているボタンを押すことでロックが外れる仕組みになっています。

通常は両側面のボタンを同時に押してカバーを下に引き下げますが、片側ずつしか外れないように落下防止のツメが付いていることが多いです。片方のロックを外したら、カバーを少し傾けてもう片方のロックを解除しましょう。無理に引っ張るとツメが破損する原因になるため、注意が必要です。

カバーの取り外し方は、実は製品の取扱説明書に必ず記載されています。もし説明書を紛失してしまった場合でも、本体に記載されている型番をインターネットで検索すれば、メーカーの公式サイトで閲覧できることが多いので、一度確認してみるのが最も確実な方法ですよ。

回してもシーリングライトが外れない理由

カバーを正しい方向に回しているはずなのに、シーリングライト全体が空転してしまって外れない、というケースも少なくありません。

この現象が起きる理由は、カバーだけでなく、照明器具の本体も一緒に回転してしまっているためです。天井に設置されている「引掛けシーリング」という接続パーツと、ライト本体を固定しているアダプターの締まりが緩い場合に起こりやすいです。

この問題を解決するには、「本体を固定し、カバーだけを回す」ことが必要になります。言葉で言うのは簡単ですが、高所での作業になるため、安定した足場を確保し、慎重に行う必要があります。

具体的な方法としては、片方の手で照明の本体部分が動かないようにしっかりと押さえつけ、もう片方の手でカバーを回転させます。天井と本体の間に指を差し込んで固定するのが難しい場合は、滑り止めシートや薄いゴム板などを挟み込むと、摩擦力が高まり固定しやすくなります。

長年固定されていたカバーは、ロック部分が固くなっていることがあります。本体をしっかり固定した上で、カバーを回す際に「グッ」と一瞬だけ強めに力を加えると、固着したロックが外れる場合があります。ただし、力任せに回しすぎると破損の原因になるので、あくまでも加減しながら試してみてください。

古い蛍光灯タイプの取り外し方の注意点

古い蛍光灯タイプのシーリングライトを取り外す際には、現在のLEDシーリングライトとは異なるいくつかの注意点があります。

特に注意すべきなのは、蛍光管の破損と器具の劣化です。蛍光灯はガラスでできているため、取り外し作業中に誤って落としたり、ぶつけたりすると簡単に割れてしまいます。破片でケガをするだけでなく、内部に含まれる微量の水銀が飛散するリスクもあるため、慎重な取り扱いが求められます。

古い器具はホコリが大量に溜まっていることがほとんどです。作業を始める前に、マスクやゴーグル、軍手を着用して、ホコリやゴミが目や口に入るのを防ぎましょう。また、床には新聞紙やビニールシートを敷いておくと、後片付けが格段に楽になります。

さらに、照明器具本体や配線部分も経年劣化している可能性が高いです。プラスチック部品がもろくなっていて、少し力を加えただけで割れてしまったり、配線が断線しやすくなっていたりすることがあります。

カバーや本体を外す際は、決して力任せにせず、「どこかにロック解除のツメやボタンがないか」をよく観察しながら、ゆっくりと作業を進めることが重要です。劣化が激しく、触るだけでボロボロと崩れてくるような状態であれば、自力での作業は諦めて専門業者に依頼するのが安全です。

本体が一緒に回る場合の解決策とは

前述の通り、カバーを回した際に本体まで一緒に回ってしまう問題は、外し作業でつまずきやすいポイントの一つです。

この状況を解決する最も効果的な方法は、「いかにして本体を天井に固定するか」に尽きます。天井と本体の間に十分な隙間があれば、そこに指や道具を差し込んで固定するのが基本となります。

ここでは、より具体的な解決策をいくつか紹介します。

滑り止め素材を活用する

最も手軽で安全な方法は、滑り止め効果のある素材を天井と本体の間に挟み込むことです。

- ゴムシートやシリコンマット:100円ショップなどで手に入るもので十分です。適度な厚みと高い摩擦力で、本体の回転を効果的に防ぎます。

- 滑り止め付きの軍手:作業用のゴム張り手袋で本体の側面を押さえるだけでも、かなりの固定効果が期待できます。

これらの道具を使えば、直接指で押さえるよりも安定し、安全に力を加えることができます。

二人で作業する

もし可能であれば、二人で作業するのが最も確実です。一人が脚立に登ってシーリングライトの本体が動かないように両手でしっかりと固定し、もう一人がカバーを回す、という役割分担をします。

一人が全体重をかけて本体を安定させられるため、固着したカバーでも比較的簡単に外すことができます。

オーデリック製の「フラットプレート」など、一部の製品は構造上、本体が空回りしやすいものがあるようです。メーカーのカスタマーセンターに問い合わせたところ、タオルを挟んで回す方法を推奨されたケースもあるとか。製品の特性を理解することも、解決の糸口になりますね。

コネクタやプラグが固くて抜けない場合

カバーと本体を無事に取り外せても、最後の関門として立ちはだかるのが電源コネクタです。

シーリングライトの本体は、天井の引掛けシーリングから伸びるアダプターのプラグと、コネクタで接続されています。このコネクタが固くて抜けない場合、無理に引っ張るとコードの断線や部品の破損につながるため、正しい構造を理解して対処する必要があります。

ほとんどのコネクタには、側面に「ロック解除のツメ」が付いています。このツメを押しながら引き抜くことで、スムーズに外れる仕組みになっています。長年の使用で固着している場合は、ツメを押し込む力が足りていないことが多いです。

- コネクタの側面をよく見て、ロック解除用のツメ(小さな突起やボタン)を見つけます。

- 片方の手の親指で、そのツメを「カチッ」と音がする感覚があるまでしっかりと押し込みます。

- ツメを押し込んだままの状態で、もう片方の手でプラグ側をまっすぐ引き抜きます。

もしツメが固くて指の力だけでは押し込めない場合、マイナスドライバーの先端などで軽く押し込む方法もあります。ただし、力を入れすぎるとプラスチック製のツメを破損させてしまう恐れがあるため、あくまでも「補助」として慎重に使用してください。

コネクタを左右に少し揺さぶりながら引き抜くと、固着が剥がれて抜けやすくなることもあります。

シーリングライトが外れない時の確認項目

ソケットからアダプターが外れない

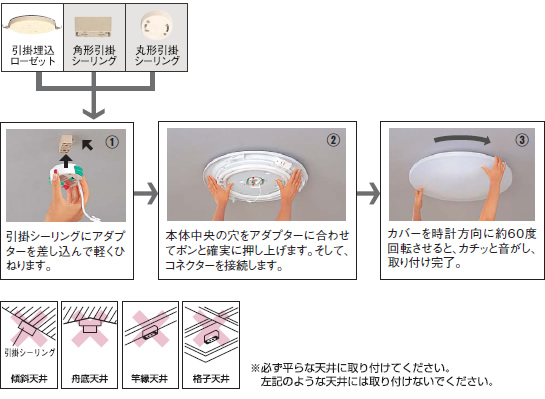

シーリングライト本体を外し、最後に天井側に残った丸いアダプターが外れない、というトラブルもよくあります。このアダプターは、「引掛けシーリング」と呼ばれる電源ソケットに接続されています。

結論から言うと、アダプターはロック解除ボタンを押しながら回すことで取り外せます。このロック機構に気づかずに力任せに回そうとしても、絶対に外れません。

アダプターの側面をよく見てください。通常、赤色や黒色の「取り外しボタン」や「ロック解除」と書かれたボタンがあります。このボタンを押すと、引掛けシーリングの爪に引っかかっているロックが解除される仕組みです。

このロックボタンが非常に固い場合があります。特に、埋込ローゼットのような天井と一体化しているソケットの場合、指が入りにくく押しづらいことも。

その際は、指の腹ではなく爪の先で押し込むようにすると、力が伝わりやすいです。それでも固い場合は、無理せず専門家への相談を検討しましょう。

照明器具が一体型になっているケース

「カバーを外したのに、中には蛍光管もコネクタもない…」という場合、そのシーリングライトはLED照明と器具本体が一体型になっている可能性があります。

一体型のシーリングライトは、従来の蛍光灯器具のように中のランプだけを交換するのではなく、寿命が来たら照明器具ごと交換することを前提に設計されています。

このタイプの場合、取り外し方は非常にシンプルです。

一体型かどうかの見分け方

自分の家のシーリングライトが一体型かどうかを見分けるには、まずLED照明であるかを確認します。

2018年以降に国内メーカーが製造したシーリングライトは、基本的にすべてLEDです。また、カバーを外した際に、蛍光管や電球がなく、基板にLEDチップが直接配置されているデザインであれば、ほぼ一体型と考えてよいでしょう。

交換の際は、照明器具を丸ごと新しいものに取り替えることになります。

パナソニックやナショナル製品の外し方

国内シェアの高いパナソニック(旧ナショナル)製のシーリングライトは、非常に多くの種類が存在しますが、基本的な外し方は共通していることが多いです。

特に覚えておきたいのが、同社独自のロック機構です。多くのモデルで、アダプターを本体に取り付ける際に「カチッ」と音がするまでスライドさせてはめ込む方式が採用されています。

そのため、本体を外す際は、アダプターに付いているロック解除ボタン(レバー)を操作する必要があります。このレバーをスライドさせたり、押し込んだりすることで、本体とアダプターの固定が解除されます。

古いナショナル時代の製品だと、現行のパナソニック製品とは少し構造が異なる場合があります。もし取扱説明書がなく、型番で検索しても情報が出てこない場合は、無理に作業を進めない方が賢明です。見慣れない部品やレバーがある場合は、一度立ち止まってよく観察することが重要になります。

カバーの外し方についても、「カバー回転式」や「プッシュ式」など様々です。パナソニックのサポートサイトでは、型番を入力すると取扱説明書(PDF)をダウンロードできるサービスが提供されているため、まずは正式な情報を確認することをおすすめします。

(参照:パナソニック 照明器具 取扱説明書)

東芝製シーリングライトの外し方のコツ

東芝ライテック製のシーリングライトも、基本的な構造は他のメーカーと大きくは変わりません。しかし、モデルによっては独自の外し方が必要な場合があります。

東芝製のシーリングライトで特徴的なのは、比較的新しいモデルでも、本体を固定するアダプターのロックが固めに設計されていることがある点です。これは、落下防止や安定性を高めるための工夫と考えられます。

本体をアダプターから取り外す際は、ロックレバーをしっかりと指定の方向にスライドさせる必要があります。中途半端な位置だとロックが解除されず、本体を下に引いても外れません。「カチッ」という手応えがあるまで、確実にレバーを操作するのがコツです。

また、カバーの方式も多岐にわたります。シンプルな回転式から、カバーの縁を押し上げてロックを外すタイプなど、デザインによって様々です。特にデザイン性の高いモデルは、外し方が直感的でない場合もあるため、やはり取扱説明書の確認が最も安全で確実な方法と言えるでしょう。

傾斜天井などに取り付ける場合、専用のスペーサー(アダプター)を介して設置されていることがあります。この場合、通常の取り外し手順に加えて、スペーサーを外す工程が必要になることも。見慣れない部品が付いている場合は、それが何なのかをまず確認しましょう。

コイズミやニトリなどのメーカー別外し方

ここでは、コイズミ、ニトリ、アイリスオーヤマ、オーデリックなど、他の主要メーカーのシーリングライトの外し方の一般的な特徴をまとめます。

これらのメーカーも、基本的にはこれまで解説してきた「回転式」や「プッシュ式」のいずれかの方法で取り外せる製品がほとんどです。ただし、メーカーやブランドごとの思想が反映された、細かな違いが存在します。

| メーカー | 主なカバーの着脱方式 | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| コイズミ | 回転式、プッシュ式、Vバネ式など多岐にわたる | 公式サイトに着脱方法の詳しい図解ページがある。Vバネ式など少し特殊なタイプもあるため、事前に確認するのがおすすめ。 |

| ニトリ | 回転式が主流 | 比較的シンプルな構造のものが多い。アダプターと本体が一体化している商品もあるため、取扱説明書で仕様を確認することが重要。 |

| アイリスオーヤマ | 回転式、一体型 | コストパフォーマンスに優れた製品が多く、構造もシンプル。アダプターのロックボタンが固い場合があるとの報告も。 |

| オーデリック | 回転式、プッシュ式 | デザイン性の高い製品が多く、一部モデル(フラットプレートなど)は本体が空回りしやすい構造のものがあるため注意が必要。 |

こうして見ると、どのメーカーも基本的な外し方は似ていますね。一番の違いは、アダプターと本体を固定しているロック機構の細かな仕様にあると言えそうです。迷ったら、とにかく型番を調べてメーカー公式サイトの情報にあたるのが、遠回りのようで一番の近道です。

どうしても無理な場合は業者に相談

ここまで紹介した方法をすべて試してもシーリングライトが外れない場合、あるいは作業に少しでも危険を感じた場合は、決して無理をせず、専門の業者に相談することを強く推奨します。

特に、以下のようなケースでは、自力での作業は危険を伴うため、プロに任せるべきです。

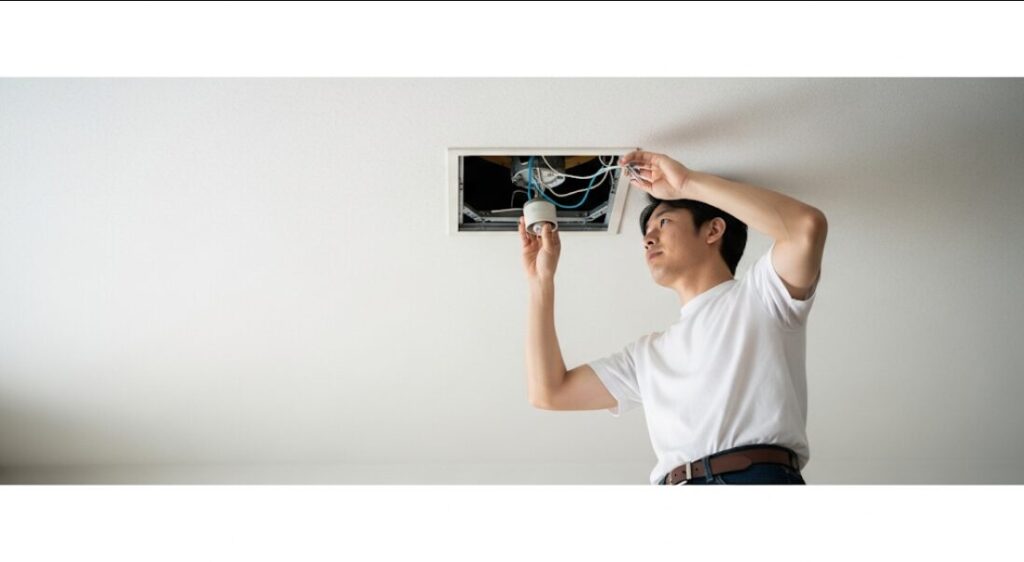

- 天井に照明が直接配線されている「直付け」タイプ

- 照明器具の劣化が激しく、触ると崩れる状態

- 高所や吹き抜けなど、不安定な足場で作業する必要がある

- 何度試しても固着が取れず、破損させてしまいそう

中でも「直付け」タイプの照明は、天井の配線に直接繋がっているため、取り外しには「電気工事士」の国家資格が法律で義務付けられています。

無資格での作業は法律違反になるだけでなく、感電や火災といった重大な事故につながる恐れがあり、絶対にやめてください。

直付けタイプの見分け方

直付けタイプかどうかは、照明器具と天井の間に隙間があるかどうかで判断できます。引掛けシーリングで設置されている場合は、接続部分の厚みで必ず数ミリ〜数センチの隙間ができます。

一方で、直付けタイプは器具が天井にピッタリと張り付いているように見えます。

業者に依頼する場合の費用は、単純な取り外し・交換作業であれば5,000円〜10,000円程度が相場です。この機会に直付けから引掛けシーリングへ交換する工事(10,000円〜15,000円程度)を行えば、次回からは自分で簡単に照明交換ができるようになります。

シーリングライトが外れない時は原因究明を

この記事では、シーリングライトが外れない時の原因と対処法について、多角的に解説しました。最後に、本記事の要点をリスト形式でまとめます。