シーリングライトの豆電球、いわゆる常夜灯がつかないと夜中に不便を感じますよね。いざ交換しようにも、正しいサイズや適切な明るさが分からなかったり、そもそも豆電球しかつかないといった不具合に頭を悩ませたりすることもあるでしょう。また、ご家庭の照明が電球交換できないタイプだった場合はどうすればよいのか、不安に思うかもしれません。

さらに、従来の白熱電球と省エネなLED電球どちらがいいのか、交換によって電気代はどれくらい変わるのか、ニトリやアイリスオーヤマといった身近な店舗で手に入る製品はどのようなものがあるのか、など気になる点は多いはずです。

この記事では、そんなシーリングライトの豆電球に関するあらゆる疑問やトラブルについて、原因から対処法、選び方のコツまでを網羅的に解説していきます。

シーリングライトの豆電球がつかない?主な原因と対処法

蛍光灯はつくのに常夜灯がつかない場合のチェック点

夜中にふと目が覚めたときや、家族が寝静まった後に水分補給などで部屋を移動する際、ぼんやりと足元を照らしてくれる常夜灯(豆電球)は非常に頼りになる存在です。しかし、シーリングライトのメインの蛍光灯は問題なく点灯するのに、この常夜灯だけが消えているというトラブルは、意外と多くの方が経験します。

多くの場合、原因はごく単純なもので、ご自身で簡単に対処できる可能性があります。しかし、いくつかの原因が考えられるため、焦らずに一つずつ可能性を確認していくことが解決への近道です。ここでは、チェックすべきポイントを順番に詳しく解説していきます。

チェックポイント1:豆電球そのものの寿命

まず最初に疑うべきは、豆電球そのものの寿命です。これは最も可能性が高い原因と言えるでしょう。豆電球は消耗品であり、内部のフィラメントという細い線が発光することで光りますが、このフィラメントは使用と共に劣化し、やがて断線してしまいます。

製品にもよりますが、従来の白熱タイプの豆電球の寿命は約3,000時間が一般的な目安です。例えば、1日に8時間点灯した場合、およそ1年強で寿命を迎える計算になります。蛍光灯に比べて点灯時間が長いご家庭も多く、気づかないうちに寿命が尽きているケースは少なくありません。

トラブルシューティングの基本として、まずはこの最も単純で可能性の高い原因から解消していくことが重要です。新しい豆電球に交換し、正常に点灯するかどうかを確認してみてください。

チェックポイント2:ソケット部分の接触不良

新しい豆電球に交換したにもかかわらず、それでも点灯しない。こうした場合に次に考えられるのが、照明器具側にあるソケット(受け口)の接触不良です。

長年使用していると、部屋の湿気やホコリが原因で、ソケット内部にある金属の端子部分にサビや酸化被膜が発生することがあります。このサビや汚れが電気の流れを阻害し、新しい電球を取り付けても電気が供給されずに点灯しない、という現象を引き起こすのです。

ソケットの奥をのぞき込んで、端子部分が黒ずんでいたり、緑色のサビ(緑青)が付着していたりしたら、接触不良が起きているサインかもしれません。安全を確保した上で、状態を確認してみることをおすすめします。

この場合の対処法は、ソケット内部の清掃です。必ず電源をオフにした安全な状態で、乾いた布や綿棒を使って、端子部分を優しく拭き取ってください。汚れが固着している場合でも、無理に力を加えるのは禁物です。

ソケット清掃時の注意点

清掃の際、金属製のドライバーやヘラなどで端子を強くこするのは絶対に避けてください。ソケット自体を傷つけ、破損やショートの原因となる可能性があります。あくまでも優しく汚れを拭き取る程度に留めましょう。

チェックポイント3:照明器具本体の故障

前述の対処法を全て試しても改善しない場合は、残念ながら照明器具本体の内部的な故障の可能性が濃厚です。具体的には、常夜灯を点灯させるための専用の内部配線が断線していたり、電子基板上の部品が劣化・故障していたりするケースが考えられます。

特に10年近く使用している照明器具の場合、経年劣化によって内部の部品が寿命を迎えることは珍しくありません。

注意:作業前は必ず電源をオフに!

豆電球の交換やソケットの清掃を行う際は、感電やショートを防ぐため、必ず部屋の壁スイッチをオフにしてください。さらに安全を期すためには、ご家庭の分電盤(ブレーカー)で該当する部屋の回路を落としてから作業するのが最も確実です。

このような本体内部の故障については、ご自身での修理は絶対に行わないでください。感電や漏電火災といった重大な事故につながる危険性が非常に高いうえ、内部の修理は電気工事士の資格を持つ専門家でなければ行うことが法律で禁じられています。

修理か、それとも交換か?

照明器具の使用年数が8〜10年を超えている場合、たとえ修理しても、すぐに他の部品が故障する可能性があります。修理費用を考慮すると、省エネ性能が格段に高く、寿命も長い最新のLEDシーリングライトに本体ごと交換する方が、結果的に経済的かつ安全であるケースが多いです。

もし賃貸物件の備え付け照明であれば、自己判断で対処せず、まずは大家さんや管理会社に連絡して指示を仰ぎましょう。

逆に豆電球しかつかない時に考えられる故障箇所

常夜灯はつくのに、肝心の蛍光灯がつかない、または「豆電球しかつかない」状態になることもあります。この場合、豆電球の回路は正常ですが、蛍光灯を点灯させるためのシステムに問題が発生していると考えられます。

原因として最も多いのが、蛍光灯自体の寿命です。蛍光灯の根元にある口金部分が黒ずんでいる場合は、寿命が近いサインです。まずは蛍光灯を新しいものに交換してみましょう。

それでも点灯しない場合、次に疑うべきは「グロー管(点灯管)」の寿命です。グロー管は蛍光灯を点灯させるための着火剤のような役割を担う部品で、これも消耗品です。蛍光灯を交換する際は、グロー管も一緒に交換することをおすすめします。

グロー管がないタイプもある

照明器具によっては、グロー管が不要な「ラピッドスタート式」や「インバータ式」があります。お使いの照明器具にグロー管が見当たらない場合は、このタイプに該当します。

蛍光灯とグロー管の両方を交換してもつかない場合は、照明器具の内部にある「安定器」という部品の故障が濃厚です。安定器は電流を調整する重要な部品で、寿命は8〜10年程度と言われています。

安定器の交換は電気工事士の資格が必要な専門作業になります。費用も高額になりがちなため、使用年数が長い照明器具の場合は、安定器の交換よりも照明器具全体を最新のLEDシーリングライトに買い替える方が、結果的にコストパフォーマンスが高いことが多いですよ。

賃貸物件で備え付けの照明器具が故障した場合は、自分で判断せず、まずは大家さんや管理会社に連絡して指示を仰ぎましょう。

そもそも電球交換できないタイプかも

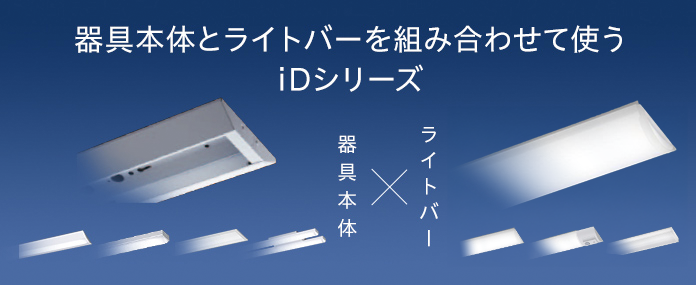

「新しい豆電球を買ってきたのに、交換できない…」という場合、お使いのシーリングライトが「LED照明一体型」である可能性があります。

これは、光源であるLEDチップが照明器具本体に直接組み込まれているタイプで、従来の蛍光灯や電球のように光源部分だけを交換することができません。そのため、もしLEDが寿命を迎えて点灯しなくなったり、常夜灯がつかなくなったりした場合は、照明器具本体を丸ごと交換する必要があります。

見分け方のポイント

- カバーを外しても蛍光管や豆電球が見当たらない。

- 基盤に小さなLEDチップが多数配置されている。

- 製品の取扱説明書や本体のラベルに「LED一体型」「ランプ交換不可」といった記載がある。

LEDの設計寿命は非常に長く、約40,000時間(1日10時間の使用で約10年以上)とされています。そのため、一度設置すれば長期間交換の手間がないのが大きなメリットです。しかし、故障した際の修理は難しく、本体ごとの交換になる点がデメリットと言えます。

もしご自宅の照明がこのタイプで不具合が起きている場合は、新しいシーリングライトの購入を検討しましょう。

シーリングライトの豆電球交換方法と選び方のポイント

豆電球の基本的な交換手順と注意点

豆電球の交換は簡単な作業ですが、安全に行うためのポイントがいくつかあります。正しい手順をしっかり守りましょう。

1. 事前準備

まず、交換用の新しい豆電球を用意します。このとき、口金のサイズが合っているかを必ず確認してください。また、高所での作業になるため、安定した脚立や踏み台を用意します。ぐらつく椅子などの上で作業するのは大変危険なので避けましょう。

安全のための最重要事項

作業前には、必ず壁のスイッチを切り、照明の電源がオフになっていることを確認してください。濡れた手で作業すると感電のリスクが高まるため、手は乾いた状態にしておきましょう。感電防止用の絶縁手袋があると、より安全です。

2. 照明器具のカバーを外す

シーリングライトの多くは、プラスチック製のカバーで覆われています。カバーは回転させて外すタイプや、ツメで固定されているタイプなど様々です。取扱説明書を確認しながら、慎重にカバーを取り外してください。

3. 豆電球を交換する

古い豆電球を、反時計回り(左回り)に回して取り外します。固い場合は、無理な力を加えず、少しずつ回してください。新しい豆電球は、時計回り(右回り)に回して、しっかりと取り付けます。ぐらつきがないか軽く確認しましょう。

4. 点灯確認とカバーの取り付け

豆電球を取り付けたら、一度壁のスイッチを入れて正常に点灯するか確認します。無事に点灯したら、再度スイッチをオフにし、外したカバーを元通りに取り付けて作業完了です。

まずは豆電球の口金サイズE12かE10かを確認

豆電球を購入する際に最も重要なのが、口金(くちがね)のサイズです。口金とは電球の根元にある金属部分のことで、このサイズが照明器具のソケットと合わないと取り付けることができません。

家庭用のシーリングライトで常夜灯として使われる豆電球の口金サイズは、ほとんどが「E12」です。しかし、まれに「E10」という一回り小さいサイズが使われている場合もあります。

購入前に、現在ついている豆電球を取り外して口金のサイズを確認するのが最も確実です。電球のガラス部分や口金部分に型番が印字されていることが多いです。

| 口金サイズ | 直径 | 主な用途 |

|---|---|---|

| E12 | 12mm | シーリングライトの常夜灯(ナツメ球)、仏壇の電球、装飾照明など |

| E10 | 10mm | 懐中電灯、理科の実験用、一部の小型表示灯など |

もし型番が消えていて分からない場合は、取り外した電球を家電量販店などに持って行って、店員さんに同じサイズのものを選んでもらうのが確実ですよ。

豆電球が故障、つかなくなった場合はシーリングライトの豆電球が付かない場合の対処の記事を参考にしてください。

寿命と価格で比較!LED電球はどちらがいい?

豆電球を交換する際、従来の白熱タイプと、省エネ性能に優れたLEDタイプのどちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。結論から言えば、長期的なコストパフォーマンスを考えるとLED豆電球が圧倒的におすすめです。

それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

| LED豆電球 | 従来の豆電球(白熱) | |

|---|---|---|

| 購入価格 | 高い(300円〜) | 安い(100円前後) |

| 寿命 | 非常に長い(約20,000〜40,000時間) | 短い(約3,000時間) |

| 消費電力 | 非常に低い(約0.2W〜0.5W) | 高い(約5W) |

| メリット | ・電気代が大幅に安い ・長寿命で交換の手間が省ける ・発熱が少ない | ・購入価格が安い ・どこでも手に入りやすい |

| デメリット | ・購入価格が高い | ・電気代が高い ・寿命が短く交換頻度が高い ・発熱しやすい |

このように、LED豆電球は初期費用こそ高いものの、長い寿命と低い消費電力によって、交換の手間や電気代を大幅に削減できます。一度交換すれば10年以上使えるケースも珍しくなく、トータルで考えれば非常にお得と言えます。

LEDにすれば豆電球の電気代はこんなに安くなる

「LEDは電気代が安い」とよく言われますが、実際にどれくらい違うのでしょうか。具体的にシミュレーションしてみましょう。

ここでは、従来の豆電球(5W)とLED豆電球(0.2W)を、1日8時間、30日間使用した場合の電気代を比較します。(電力料金は1kWhあたり31円で計算)

従来の豆電球(5W)の場合

- 1日の消費電力:5W × 8h = 40Wh

- 1ヶ月の消費電力:40Wh × 30日 = 1200Wh = 1.2kWh

- 1ヶ月の電気代:1.2kWh × 31円 = 約37.2円

LED豆電球(0.2W)の場合

- 1日の消費電力:0.2W × 8h = 1.6Wh

- 1ヶ月の消費電力:1.6Wh × 30日 = 48Wh = 0.048kWh

- 1ヶ月の電気代:0.048kWh × 31円 = 約1.5円

電気代の差は歴然!

この計算では、1ヶ月で約35.7円、年間では約428円もの差が生まれます。LED豆電球の本体価格は数百円なので、おおよそ1〜2年で元が取れてしまう計算になります。電気代を少しでも節約したいのであれば、交換しない手はありません。

睡眠の質を上げる豆電球の理想の明るさとは

夜間の安全確保や安心感のために常夜灯をつける方は多いですが、実はその明るさが睡眠の質に影響を与える可能性があります。

一般的に、質の高い睡眠のためには、寝室はできるだけ暗い状態が理想とされています。ある情報によると、人が深い眠りを得やすいのは0.3ルクス程度の暗さであり、これは満月の夜の明るさ(約0.2ルクス)に近いです。

これに対し、一般的な豆電球の明るさは約9ルクスもあり、就寝時の照明としては明るすぎる場合があります。明るい光は、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制してしまうため、眠りが浅くなる原因になり得るのです。

光の色も重要

光の色も睡眠に影響します。太陽光に近い白い光(昼光色や昼白色)は脳を覚醒させる効果があるため、寝室には不向きです。リラックス効果のある、暖色系の「電球色」を選ぶようにしましょう。多くのLED豆電球では、この電球色が用意されています。

もし豆電球の光が明るすぎると感じる場合は、より光束(lm:ルーメン)の数値が低いものを選んだり、間接照明などを活用したりして、直接光が目に入らないように工夫するのも良い方法です。

ニトリで買えるおすすめのLED豆電球

家具やインテリア用品で人気のニトリでも、シーリングライトに使えるLED豆電球が販売されています。手軽に購入できるのが魅力です。

代表的な製品として「LEDナツメ球(LDT1YRGE12G1001)」があります。

| ニトリ LEDナツメ球(LDT1YRGE12G1001) | |

|---|---|

| 価格 | 399円(税込) ※公式サイト情報 |

| 口金サイズ | E12 |

| 光色 | 電球色 |

| 保証年数 | 1年 |

この製品は、シーリングライトの常夜灯に最適なE12口金で、リラックスできる電球色の明かりが特徴です。お近くのニトリ店舗や公式オンラインストアで手軽に購入できるため、急に電球が切れてしまった際にも便利です。

価格や仕様は変更される可能性があるため、購入前に公式サイトで最新の情報をご確認ください。

(参照:ニトリ公式サイト)

アイリスオーヤマのLED豆電球も要チェック

家電製品で高い人気を誇るアイリスオーヤマも、高性能なLED豆電球を多数ラインナップしています。コストパフォーマンスの高さで定評があります。

代表的な製品が「LED電球 ナツメ球 LDT1L-G-E12」です。

| アイリスオーヤマ LED電球 ナツメ球 LDT1L-G-E12 | |

|---|---|

| 口金サイズ | E12 |

| 定格消費電力 | 0.2W |

| 全光束(明るさ) | 約15lm |

| 設計寿命 | 20,000時間 |

| 光色 | 電球色相当 |

この製品は、0.2Wという非常に低い消費電力が大きな魅力です。寿命も20,000時間と長く、一度交換すれば長期間安心して使用できます。優しい電球色の明かりで、就寝時の常夜灯として最適です。全国の家電量販店やオンラインストアで広く取り扱われています。

価格や仕様の詳細は、購入時に公式サイトや販売店でご確認ください。

(参照:アイリスオーヤマ公式サイト)

最適なシーリングライト豆電球で快適な夜を

この記事では、シーリングライトの豆電球に関する様々なトラブルや疑問について解説しました。最後に、記事の要点をリストでまとめます。